Voici un article proposé par notre ami Mathieu Guerry que nous remercions vivement pour cette contribution !

Le fameux résistant Leclerc, qui a participé à la libération de Paris avec ses blindés fraichement débarqués de Normandie, est resté célèbre pour se déplacer toujours avec une canne.

Cet objet devient même symbolique et sera présent au côté de ses médailles lors des obsèques nationales qui lui seront consacrées à son décès en 1947.

Ici on trouve une anecdote sur l’utilité de ce fameux bois de bois… Comme quoi une canne peut servir à tout et même sauver un avion d’un potentiel crash !

Histoire d’aviateur

Le 23 décembre 1940, Leclerc demande à Lager de l’emmener visiter les faibles garnisons de deux petits postes dans le sud du Tchad, Ati et Abéché. Une petite promenade de 1400 km. Nous décollons à l’aube et, à peine avons-nous quitté le sol, que Lager pousse une exclamation bien française et me montre du doigt l’aiguille du badin qui est restée immobile sur le 0 du cadran.

Le badin est dans un avion le compteur de vitesse et il est indispensable, surtout pour un pilote aussi peu expérimenté que Lager. Sans badin, un pilote peut arriver trop lentement à l’atterrissage, ce qui entraîne une « perte de vitesse », en général fatale, ou au contraire, arriver trop vite et aller s’écraser sur un obstacle au bout de la piste.

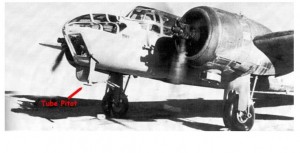

Une rapide inspection me montra vite la cause de nos soucis : le mécanicien avait oublié, avant notre départ, de retirer le manchon en cuir qui protège au sol le tube Pitot situé à environ 50 cm sous le nez de l’avion. En vol, ce tube Pitot transmet au badin la pression de l’air, donc la vitesse.

Sous ma cabine de navigation, je voyais bien le damné manchon, avec son ruban rouge prévu pour le rendre plus visible, et sa ficelle qui le tenait au mât rigide ; mais comment l’atteindre dans un torrent d’air d’environ 300 km/h ?

Après avoir déboulonné un petit panneau vitré sous ma cabine, je plongeai progressivement le bras dans l’air durci par la vitesse en prenant appui sur le mât qui portait le tube Pitot. Cela n’était pas agréable, car j’avais l’impression que, si mon bras échappait à son support, il serait brisé aussitôt comme une allumette. Finalement, du bout des doigts, j’arrivais à défaire le nœud de la ficelle. C’était un premier résultat mais il n’était pas suffisant, car il eut été absolument impossible pour mon bras de faire sans appui le mouvement en avant qui eut dégagé le manchon.

Leclerc était assis juste derrière moi, dans la cabine étroite de notre bombardier, et il suivait mes efforts avec intérêt. Me tournant vers lui, je vis que, selon son habitude, il avait sa canne, celle qui devait au cours des années suivantes entrer dans la légende. Cette canne était ma dernière ressource pour nous tirer d’affaire et Leclerc me la confia de bonne grâce.

À nouveau couché à plat ventre sur le plancher de la cabine, je pris la canne à deux mains et la plongeai dans le torrent d’air extérieur. Je voyais avec consternation qu’elle se courbait sous l’effort de l’air et qu’elle était à la limite de sa résistance.

Avec beaucoup de lenteur, son extrémité repoussait le manchon du tube Pitot vers l’avant et chaque centimètre gagné me paraissait long. Tout à coup, le manchon disparut, happé par le vent, et l’aiguille du badin bondit à sa position normale.

C’est avec soulagement que je rendis à Leclerc sa canne intacte ; elle n’avait subi que des « déformations temporaires ». Mais avant même d’aller à Koufra, elle avait peut-être déjà sauvé un avion et son équipage, ce qui prouve bien qu’elle n’était pas une canne comme les autres.

Lorsque je l’ai revue à Paris, en 1947, posée sur le cercueil de Leclerc, au milieu de la pompe des funérailles nationales, cela, comme on dit, m’a fait « quelque chose ».

JEAN DE PANGE